Das Gesuch ist in vielfacher Hinsicht beachtenswert. Denn weniger die vordergründige Möglichkeit, einen kurzweiligen Zeitvertreib zu haben, macht das Schreiben so spannend, sondern die vielschichtigen Ebenen, die greifbar werden. Zunächst ist ein Verbot vorhanden, das – so die Antrag Stellenden – gesetzlich weder durch geistliche noch durch weltliche Herrschaft begründet sei. Zudem wehrten sie sich gegen Behördenwillkür und nutzen neben der moralischen Seite, dass es ungebührlich, also gegen guten Anstand sei, die Frauen auf das Amt zu zitieren, auch noch aufklärerisches Gedankengut, indem auf die „menschliche Freiheit“ Bezug genommen wurde. All dies blieb natürlich dem Geheimen Rat in Kassel nicht verborgen, weswegen dieser am 10. Oktober eine Untersuchung der Angelegenheit beim Rat in Rinteln beauftragte.

Am 17. März 1787 berichtete die Regierung von Rinteln nach Kassel, dass zudem kurz nach der schriftlichen Beschwerde am 3. Oktober 1786 „die Leibdienstler Aschmoor, Langhorst und Vortmann bey hiesiger Regierung beschwerend vorgestellet, daß ihre Töchter, blos weilen sie an einem Sonntag, jedoch nicht in der Absicht zu tanzen, in ein Wirtshaus geschickt worden,“ mit der Strafe von einem Reichstaler belegt worden seien, die nun gezahlt werden sollte. Hier verschärfte sich also die Situation: die „unverheyratheten Frauens-Persohnen“ hielten sich nur in der Wirtschaft auf und wurden mit einer Buße belegt. Die Regierung in Rinteln hatte schon im Amt Auburg nach der Grundlage dieser Strafe nachgefragt. Im Amt Auburg berief man sich sowohl auf die Reformationsordnung als auch die ältere Kanzlei-Ordnung. Da zudem aus Kassel die Beschwerde der ledigen Frauen und der Musikanten aus Wagenfeld eingegangen war und in Rinteln eine Aufklärung erbeten wurde, hatte die Rintelner Regierung umgehend den Amtmann Pasor zu Uechte beauftragt, die Angelegenheit genauer zu untersuchen. Dieser übersandte erst am 9. März des Jahres 1787 seinen Bericht, den die Regierung in Kopie nach Kassel sandte.

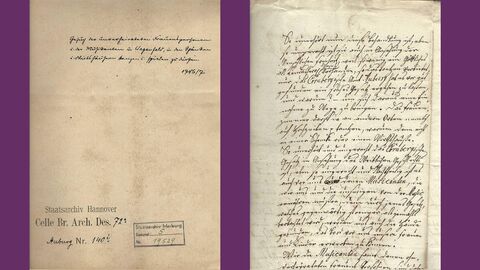

Aus diesem ging hervor, dass der Rittmeister von Cornberg bei der Einziehung der Strafgelder sich nicht bereichert hatte, sondern die Gelder „ad pios usus“, also für einen mildtätigen Zweck, verwendet hatte. Sein Vorgehen fußte auf der Reformationsordnung Landgraf Wilhelms IV. (1532-1592) von 1572. Dabei übersah er aber das 1738 erlassene Regierungsausschreiben, das derartige Zusammenkünfte mit Tanz durchaus erlaubte. Die Bezugnahme auf die Reformationsordnung Landgraf Wilhelms IV. ist insofern bemerkenswert, da die Rittmeister von Cornberg auf den unehelichen Sohn Wilhelms IV., Philipp Wilhelm (1553-1616), zurückgingen, der diesen 1574 mit dem Kloster Cornberg als Mannlehen versah, zu dem dann noch das Amt Auburg mit dem Dorf Wagenfeld im heutigen Landkreis Diepholz in Niedersachsen kam. Insofern spielte in diesem Vorgang indirekt auch die Familientradition eine Rolle, die sich aber gut 100 Jahre nach der Etablierung der Freiherrn von Cornberg überholt hatte, für das adelige Selbstverständnis der Freiherrn aber legitimierend war. Die ungewöhnliche Territorialgeschichte, die aus dem Erbe der Grafen von Diepholz hervorging, die Wilhelm IV. für Hessen-Kassel entscheiden konnte und die für Philipp Wilhelm von Cornberg das Amt des Erbdrosten von Auburg und somit eine fast landesherrliche Stellung brachte, zeigt sich auch auf dem Aktendeckel: Die ursprünglich im Staatsarchiv Hannover verzeichnete Akte erhielt auch den Marburger Stempel.

Wie ging es mit dem Wunsch der unverheirateten Damen in Wagenfeld weiter?