Der Rheingau in Hessen gehört zu den 13 offiziellen deutschen Weinanbaugebieten und ist vor allem bekannt für seinen Riesling. Ebenso von Bedeutung ist das Weinbaugebiet Hessische Bergstraße, das wiederum zu den kleinsten in Deutschland zählt. In Hessens Weinbergen werden gerne Führungen und Weinwanderungen angeboten. Anlass genug, um eine kleine Wanderung zum Thema Wein durch die Archivalien des Hessischen Landesarchivs zu starten.

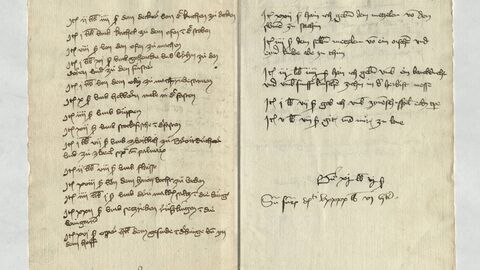

Davon, dass der Weinbau in Hessen auf eine lange und stolze Tradition zurückblicken kann, zeugt die weltweit erste urkundliche Erwähnung des Rieslings in einer im Hessischen Staatsarchiv Marburg aufbewahrten Rüsselsheimer Rechnung des Klaus Kleinfisch, Kellermeister des Grafen Johann IV von Katzenelnbogen über dessen Einnahmen und Ausgaben an Geld und Frucht vom 13. März 1435 – also vor genau 590 Jahren!

Hier heißt es in der vorletzten Zeile: „Item 22 ß umb seczreben rüßlingen in die wingarten“. Klaus Kleinfisch kaufte hier für 22 Schilling Setzreben einer neuen, weißen Rebsorte für den gräflichen Weinberg – den Riesling. Im ausgehenden Mittelalter verbreitete sich der Riesling schließlich von Rheintal aus in die Welt ( HStAM Best. Rechn. I, Nr. 94/1Öffnet sich in einem neuen Fenster).