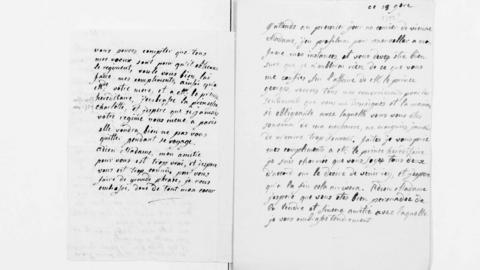

Am 16. Oktober jährt sich der Tag der Hinrichtung der ehemaligen französischen Königin Marie-Antoinette (1755 – 1793) zum 232. Mal. Im Hessischen Staatsarchiv Darmstadt befindet sich ein Briefwechsel zwischen ihr und der Großherzogin von Hessen-Darmstadt und bei Rhein, Luise Henriette Karoline von Hessen-Darmstadt (1761 – 1829). Die Überlieferung beginnt 1780 und endet im Juli 1792 kurz vor der Inhaftierung der königlichen Familie im Pariser Temple.

Wie kam es zu dieser Verbindung? Im Alter von 14 Jahren wurde Erzherzogin Maria-Antonia mit dem Dauphin von Frankreich, Louis Auguste, dem späteren Louis XVI. (1754 – 1793) verheiratet und wurde seitdem Marie-Antoinette genannt. Die Hochzeit zwischen dem Haus Habsburg und den französischen Bourbonen galt als das prestigereichste Heiratsprojekt der österreichischen Kaiserin bzw. Mutter Maria-Antonias, Maria-Theresia (1717 – 1780) und sollte die uralte Erbfeindschaft zwischen den beiden Häusern zu einer glanzvollen Allianz umkehren („Renversement des Alliances“). Als sich Maria-Antonia im Mai 1770 zur letzten großen Brautfahrt des 18. Jahrhunderts von Wien aus auf den Weg nach Versailles machte, gehörte auch die zu diesem Zeitpunkt erst 9 Jahre alte Luise Henriette zur illustren und riesigen Reisegesellschaft. Kennengelernt und angefreundet hatten sich die beiden offenbar am Wiener Hof, an dem Luise Henriette einige Zeit verbracht hatte.