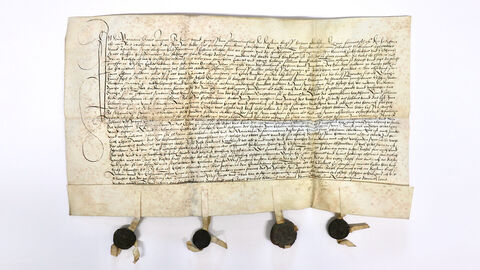

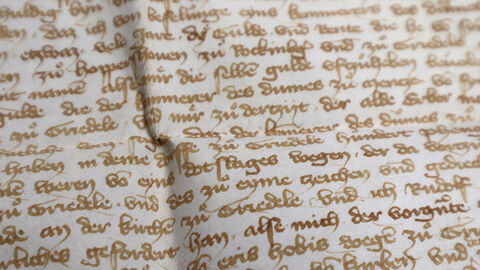

Entstanden in klösterlichen Schreibstuben und Hofkanzleien der Frühen Neuzeit haben im September 2018 über 2.000 Urkunden der ehemaligen Zisterzienserabtei Arnsburg ihren Weg in das Hessische Staatsarchiv Darmstadt gefunden. Nachdem das Kloster in der Wetterau im Zuge der Säkularisation im Jahr 1803 in den Besitz des Hauses Solms übergegangen war, wurden die klösterlichen Urkunden zunächst als Bestandteil des fürstlichen Hausarchivs verwahrt. Durch einen Depositalvertrag zwischen dem Land Hessen und der „Stiftung Fürst zu Solms-Lich’sches Archiv“ gelangte der klösterliche Urkundenbestand schließlich in das Haus der Geschichte nach Darmstadt.

Im Rahmen des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekts „Erschließung und Digitalisierung des Archivs der Fürsten zu Solms-Hohensolms-Lich“ werden die Arnsburger Urkunden derzeit gemeinsam mit 5.500 Amtsbüchern, 2.300 Akten und 1.500 Urkunden des Hauses Solms-Hohensolms-Lich verzeichnet und digital zugänglich gemacht. Seit dem offiziellen Projektstart am 1. Mai 2025 konnte bereits ein Großteil des Bestandes erschlossen werden. Die Überlieferung reicht von der ältesten Urkunde des Jahres 1103 bis hin zur jüngsten, die am 23. Juni 1798 ausgestellt wurde und somit nur wenige Jahre vor der endgültigen Aufhebung des Klosters entstand.