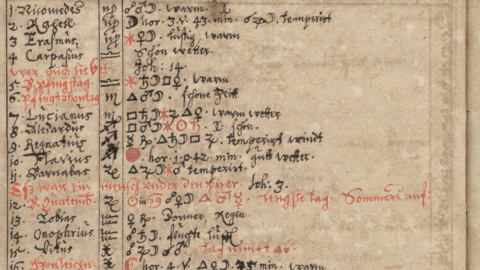

Der seit 46 v. Chr. genutzte julianische Kalender hatte einen zentralen Fehler: Das Kalenderjahr war im Verhältnis zum tatsächlichen Sonnenjahr um etwa 11 Minuten zu lang. Im Laufe von mehreren Jahrhunderten summierten sich diese Minuten zu einem großen Problem, denn dadurch verschob sich auch der in seiner Berechnung an den astronomischen Frühlingsanfang gebundene Ostertag, der zentral für den christlichen Festkalender war. Im 16. Jahrhundert betrug der Unterschied zwischen kalendarischem und astronomischem Frühlingsbeginn bereits 10 Tage. Ostern wurde zum falschen Zeitpunkt gefeiert, in der Karwoche wurde Fleisch gegessen und in der Osterwoche gefastet.

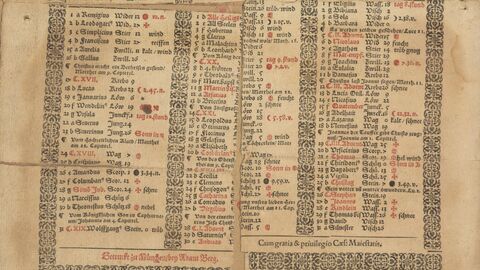

Nach mehreren Reformansätzen seit dem 14. Jahrhundert verkündete Papst Gregor XIII. im Februar 1582 schließlich eine neue Kalenderrechnung mit einer verbesserten Schaltjahresregelung. Um die bisherige Verspätung zu korrigieren, sollten im Oktober des Jahres 1582 10 Kalendertage ausfallen, auf den 4. Oktober sollte direkt der 15. folgen. Man hatte sich für den Monat Oktober entschieden, da er verhältnismäßig wenige Heiligenfeste enthielt, die durch die Auslassung ausfallen mussten.

Da es sich um einen päpstlichen Erlass handelte, bei dem der konfessionelle Herrschaftsanspruch inbegriffen war, war der Aufschrei unter den Protestanten groß. Es erschienen zahllose Streitschriften zum Thema, die protestantischen Fürsten tauschten eifrig Meinungen und Argumente gegen den „päpstlichen Kalender“ aus. Auch Landgraf Wilhelm IV. von Hessen-Kassel und seine Räte sprachen sich klar und teilweise polemisch gegen die Kalenderreform aus. In einer Sammlung von Schreiben und Briefwechseln zu diesem Thema (HStAM, Best. 4 i, Nr. 131) findet sich auch folgendes Lied, das laut einer Notiz von Landgraf Georg (I. von Hessen-Darmstadt) kommuniziert wurde: