Die Akte beginnt sehr lapidar mit einem Auszug aus dem Geheimrats-Protokoll vom 18. November 1785 und dem Antrag der General-Brandassecurations-Commission: „den am 16. des vorigen Monats in der Gegend des Fürstl. Schlosses herabgefallenen und mit vielem Feuer annoch versehen gewesenen LuftBallon und das durch dergleichen zu befürchtende Unglück betr. Resolution zur Regierung, um das Aufsteigen dergleichen Luftballons gänzlich zu verbieten.“

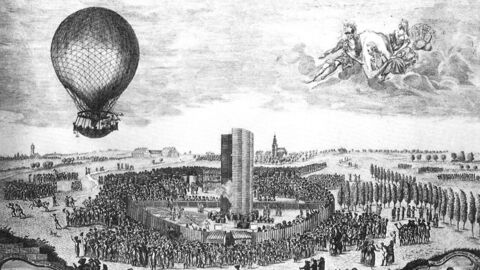

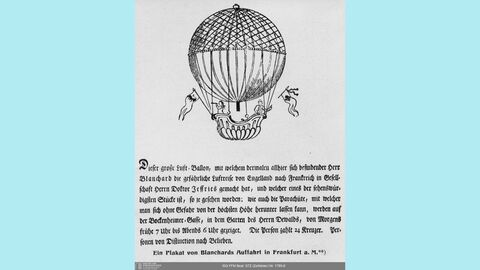

Es handelte sich offenbar um einen abgestürzten Heißluftballon und nicht um einen im heutigen Sinne gebräuchlichen Luftballon aus Gummi, der erst in den 1820er Jahren in England entwickelt wurde. Sofort springen die Gebrüder Mongolfier in den Sinn, die mit ihren Versuchen im Jahr 1783 die ersten Heißluftballons in Frankreich erfolgreich aufsteigen ließen. Handelte es sich – denn so ist die zitierte Notiz zu lesen – bei dem am 16. Oktober 1785 in der Nähe des Kasseler Schlosses abgestürzten Luftballon um eine Mongolfiere?