Folgt man den allgemein zugänglichen Nachschlagewerken, gibt es die Gepflogenheit, andere Menschen in den April zu schicken, schon ziemlich lange, gesichert seit der Frühen Neuzeit, auch wenn schon Nachrichten aus der Antike existieren. Alle Versuche, eine plausible Erklärung für den Ursprung des Aprilscherzes und seines Hintergrundes zu finden, überzeugen wenig. Mal wird er in Verbindung mit Ostern gebracht, wo Jesus Christus „von Pontius zu Pilatus“ an Karfreitag, der ein 1. April gewesen sein soll, geschickt wurde, oder auch mit Judas. Dieser soll je nach Überlieferung an einem 1. April geboren oder gestorben sein, aber auch die abtrünnigen Engel sollen am 1. April vom Himmel gestürzt sein, und Noah habe seine erste Taube an einem 1. April auf Landsuche geschickt. Auch wenn daher ein christlicher Hintergrund vorhanden sein mag, findet sich die Tradition doch eher in den weltlichen Sphären. Hier ist der Kreativität der Scherze keine Grenze gesetzt, aber charakteristisch ist beim Aprilscherz, dass der Genarrte öffentlich vorgeführt und damit dem Gespött der anderen preisgegeben wird. Es erstaunt daher nicht, dass sich schon früh die Massenmedien des Brauches bemächtigt haben, wie schon Stefan Hess in der Baseler Zeitung vor über zehn Jahren feststellte.

April, April! oder nicht?

Der Aprilscherz im Archiv

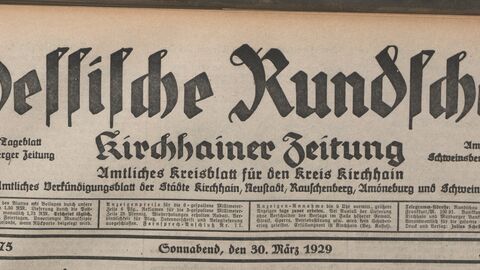

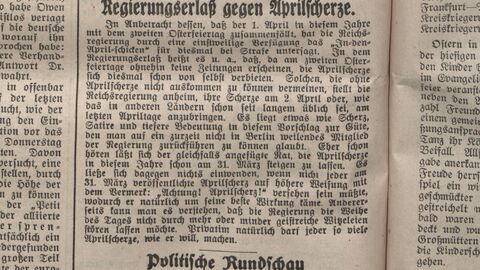

Und so finden sich in den Akten des Hessischen Staatsarchivs Marburg keine Quellen zu Aprilscherzen, während die scherzhaften Ausuferungen zum Jahreswechsel an Silvester und Neujahr durchaus in den Akten überliefert sind (vgl. Newsletter Januar 2021). Dafür gibt es in den Zeitungen einige Hinweise auf Aprilscherze. Am 30. März 1929 lesen wir in der Hessischen Rundschau eine Meldung gegen den Aprilscherz, die auch wieder mit Ostern zusammenhing, da diesbezüglich ein Regierungserlass wider die Aprilscherze erlassen wurde: „In Anbetracht dessen, daß der 1. April in diesem Jahre mit dem zweiten Osterfeiertag zusammenfällt, hat die Reichsregierung durch eine einstweilige Verfügung das „In-den-April-schicken“ für diesmal bei Strafe untersagt. In dem Regierungserlaß heißt es u. a. dass, da am zweiten Osterfeiertage ohnehin keine Zeitungen erscheinen, die Aprilscherze sich diesmal schon von selbst verbieten. Weiter wurde empfohlen, wie in anderen Ländern schon üblich, am letzten Tag des Aprils die Scherze anzubringen oder die Scherze Ende März oder am 2. April zu machen. „Andererseits kann man es verstehen, daß die Regierung die Weihe des Tages nicht durch mehr oder weniger geistreiche Witzeleien stören lassen möchte.“ Trotzdem galt „Privatim natürlich darf jeder so viele Aprilscherz[e], wie er will, machen.“

Privatim natürlich darf jeder so viele Aprilscherz, wie er will, machen.

Wie geistreich die Witzeleien waren und welch Aufwand betrieben wurde, können wir in einem Ausschnitt der Oberhessischen Zeitung vom 4. April 1888 lesen, der im Hessischen Staatsarchiv Marburg mit Markierung in der Materialsammlung HStAM M 83 Zeitungsausschnitt- und DruckschriftensammlungÖffnet sich in einem neuen Fenster aufbewahrt wird. Diese Materialsammlung mit Zeitungsausschnitten wurde von ca. 1875 bis ca. 1943 von den Archivaren des Staatsarchivs unter sachlichen Gesichtspunkten angelegt. Einige kleinere Druckschriften - z. T. wesentlich älteren Datums - liegen bei. Inhaltlich handelt es sich zum einen um Artikel zu lokalen und regionalen Tagesereignissen, zum anderen um Vorträge und Artikel über landes- und ortsgeschichtliche Themen, sodass hier primäres und sekundäres Quellenmaterial gemischt vorliegt.

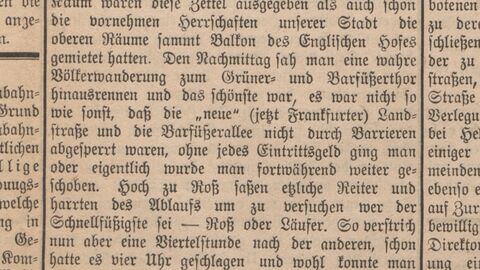

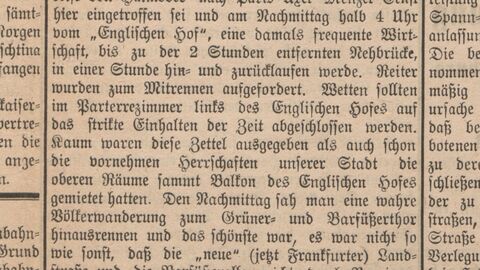

Wegen ihres nicht unbeträchtlichen Dokumentationswertes wurde die Sammlung 1976 vom damaligen Archivoberrat Dr. Wolff vor der Kassation bewahrt. Hier lagert dann auch ein Artikel ( HStAM, M 83, 69Öffnet sich in einem neuen Fenster), der Bezug nimmt auf einen Aprilscherz, der 1839 stattgefunden hat: „Diesen Fall nun wußte ein zu jener Zeit hier weilender flotter und angesehener Studio zu einem Aprilscherz recht gelungen auszubeuten.“ Er verteilte bedruckte Zettel, „nach welchen der berühmte schwedische Schnelläufer auf der Durchreise von Hannover nach Paris Axel Ernst Menzel hier eingetroffen sei und am Nachmittag halb 4 Uhr vom „Englischen Hof“, eine damals gut frequentierte Wirtschaft, bis zu der 2 Stunden entfernten Nehbrücke, in einer Stunde hin- und zurücklaufen werde. Reiter wurden zum Mitreiten aufgefordert.“ Es versammelte sich eine ansehnliche Menschenmenge, dass es ein Gedränge gab „und eigentlich wurde man fortwährend geschoben.“

Die Menge wartete darauf, wer nun als erstes eintreffen würde - Roß oder Läufer. Es kam aber niemand, so dass eine Unruhe aufkam, die in Unmut umschlug, als „der alte Zettelträger „Eisik“ Zettel an den Bäumen befestigte, „die enttäuschten Gesichter der Leser ließen fast erkennen, was sie gelesen; denn auf den Zetteln stand mit fetten Lettern: Marburg, am 1. April 1839“. Die Menge schimpfte zunächst, fand dann aber ihren Trost in der Wirtschaft des „Englischen Hofes“ oder in der Stadt. Die Zeitung gab aber noch Hinweise auf den Urheber dieses aufwändigen Aprilscherzes: es war ein Student „und zwar derjenige, der im Jahre 1850 wie ein Deus ex machina zum ordentlichen Professor an unserer Hochschule ernannt und dann achtzehn Jahre später wieder als ordentlicher Professor nach Königsberg versetzt wurde, von wo man ihm jedoch trotzdem er an zwei Universitäten „ordentlicher“ Professor war wenig ordentliches Nachsagen kann.“ Diese kryptische Formulierung lässt nichts Gutes über die Person erahnen, die über die Daten aber im Marburger Professorenkatalog zu identifizieren ist: Es handelte sich wohl um den Nationalökonom und Staatswissenschaftler Leopold Friedrich Ilse (1814-1891; mehr Informationen zu Ilse siehe Eintrag im Marburger ProfessorenkatalogÖffnet sich in einem neuen Fenster).

In der hier aufgeführten Vita zeigt sich sein Karriere-Ende durch nicht weiter spezifizierte „außerdienstliche Eskapaden“, die dann 1882 zu seiner Amtsenthebung führten. Die in dem Aprilscherz von 1839 greifbare Kreativität Ilses für Schabernack und Unfug hatte er wohl auch nicht in späteren Jahren verloren, die zwar einem Aprilscherz der Studentenzeit angemessen war, aber dem Verhalten eines Akademikers nicht entsprochen hat. Zum Glück verlaufen die meisten Aprilscherze heutzutage ohne größere Folgen.

Eva Bender, Marburg