Der ehemalige Präsident der Frankfurter Nationalversammlung, Heinrich von Gagern, war zwischen 1864 und 1872 als großherzoglich-hessischer Gesandter in Wien tätig. Seine umfangreichen Berichte nach Darmstadt sind im Hessischen Staatsarchiv Darmstadt überliefert. Während der Zeit des deutsch-deutschen Krieges 1866 bilden sie eine herausragende Quelle zur Beurteilung der europäischen Diplomatie dieser Tage ( HStAD Best. G 1 Nr. 191/1Öffnet sich in einem neuen Fenster; im Entwurf in HStAD Best. O 11 Nr. E 94Öffnet sich in einem neuen Fenster, online einsehbar). Da Österreichs Niederlage auch für das Großherzogtum Hessen, das auf seiner Seite gekämpft hatte, von größter Bedeutung war, war ein stets aktueller Informationsfluss essentiell. In den Berichten geht es aber nicht nur um Österreich, Preußen oder das Großherzogtum. Der Überlebenskampf des hessischen Territoriums ließ den Gesandten auch zu den anderen süddeutschen Staaten blicken, denen es ähnlich ging wie Hessen, und deren Rolle kritisch beleuchten. Ein Schreiben vom 16. Dezember 1866 nahm die bayerische Politik in den Blick und beeindruckt vor allem durch seine schonungslose Offenheit.

Beruf verfehlt

Einschätzungen eines Diplomaten über König Ludwig II. von Bayern

Der Vorsitzende des bayerischen Ministerrats Ludwig von der Pfordten hatte König Ludwig II. um seinen Rücktritt gebeten, weil er die Amtsführung Ludwigs II. als verantwortungslos ablehnte und das Verhältnis zwischen von der Pfordten und dem Komponisten Richard Wagner, dem Ludwig II. ergeben war, gestört blieb. In Wien wurde von Gagern nun der Bericht des sächsischen Geschäftsträgers in Dresden, LeMaitre, vorgelesen, der wiederum über den österreichischen Gesandten in Sachsen nach Wien gelangt war. Darin hieß es:

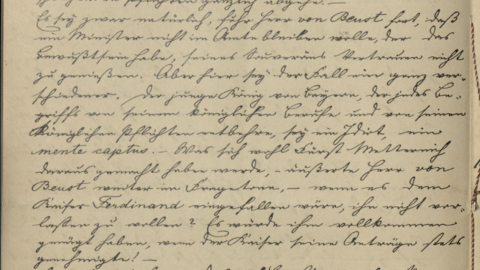

„Man habe in München gehofft, die Reise des Königs in seine vom Kriege heimgesuchten Provinzen werde einen wohlthätigen Einfluß auf denselben in der Richtung äußern, daß er durch die empfangenen Eindrücke zur Einsicht der Nothwendigkeit gelangen werden, sich mehr den Regierungs-Geschäften zu widmen. Aber gerade das Gegentheil sey eingetreten. Der König habe die loyalen Huldigungen des Volks, die ihm in den Städten und Provinzen, die er besuchte, zu Theil geworden seyen, als Acclamationen zu seiner Haltung und als Aufforderungen aufgenommen, in der bisherigen Weise fortzufahren. – Er erhalte täglich Briefe von Richard Wagner, dessen Rathschläge ihm als Orakel gelten, - und beantworte diese Schreiben täglich. Das sey seine Hauptbeschäftigung. – So sey in München in Folge der Reise des Königs die Uerberzeugung eine allgemein geworden, daß dem jungen Könige jeder Begriff von seinem Königlichen Berufe und von seiner, diesem Berufe entsprechenden Pflichten gänzlich abgehe.“

Der von Sachsen auf das Amt des österreichischen Außenministers gewechselte Friedrich Ferdinand von Beust kommentierte diese Darlegung ungewöhnlich hart: „Es sey zwar natürlich, fuhr Herr von Beust fort, daß ein Minister nicht im Amte bleiben wolle, der das Bewußtsein habe, seines Souveräns Vertrauen nicht zu genießen. Aber hier sey ‚der Fall‘ ein ganz verschiedener. Der junge König von Bayern, der jedes Begriffs von seinem königlichen Berufe und von seinen Königlichen Pflichten entbehre, sey ein Idiot, ein mente captus [unzurechnungsfähig].“ Und er meinte diese Einschätzung im wörtlichen Sinne, denn er zog schließlich eine Analogie zwischen Ludwig II. und dem geistesschwachen österreichischen Kaiser Ferdinand: „Was sich wohl Fürst Metternich daraus gemacht haben werden, - äußerte Herr von Beust weiter im Frageton, - wenn es dem Kaiser Ferdinand eingefallen wäre, ihn nicht vorlassen zu wollen?“ Damit nahm er Bezug darauf, dass der König von der Pfordten bereits seit September 1866 nicht mehr empfing. Der Schluss, den die Bürokratie zog, ist vernichtend: „Es würde ihm [Metternich] vollkommen genügt haben, wenn der Kaiser seine Anträge stets genehmigte!“ Monarchen waren also letztlich entbehrlich, zumindest solche wie Ludwig II. oder Ferdinand I.

Die Härte, mit der diese Anschuldigungen vorgetragen wurden, mag darauf zurückzuführen sein, dass die österreichische Partei an den deutschen Höfen durch den Kriegsausgang schwer verstört war. Dass diese Einschätzungen aber schriftlich fixiert wurden und schließlich an den verschiedensten Höfen – Dresden, Wien, Darmstadt – kursierten, ist letztlich dann doch nur damit zu erklären, dass das Verhalten des jungen bayerischen Regenten für die Diplomaten jenseits dessen stand, was noch zu vertreten war.

Rouven Pons, Darmstadt